一、品種概況

海灣扇貝(Argopecten irradians irradians)原產于美國大西洋沿岸,南起墨西哥灣、北至馬薩諸塞州的Cape Cod均有分布,是當地的重要漁業經濟種類。我國于1982年從美國引進了這一品種并人工繁育成功,由于其生長快,養殖周期短,深受養殖戶的歡迎,引發了我國水產養殖業的一個發展高潮,成為我國北方養殖區的主要扇貝養殖品種,產量在2005年達到84萬噸。然而海灣扇貝本身個體較小(約為5~6厘米),壽命短(少于2年),而且引進后長期只養不育,導致了商品貝規格越來越小,育苗養殖過程中死亡率高等種質退化問題,據統計2007年海灣扇貝親貝死亡率高達70%,已嚴重制約了我國海灣扇貝養殖業的發展。針對海灣扇貝種質退化問題,我國水產育種專家已經從引種復壯和遺傳育種的角度開展了大量工作,取得了一定成效,但仍然沒有從根本上解決這一問題。因此,扇貝養殖業急需培養出一種個體大、生長快、適應性強的扇貝新品種,來支持我國扇貝養殖業的健康、可持續發展。

紫扇貝(Argopecten purpuratus) 是原產于南太平洋的一種速生型中型扇貝,生長13~18個月可達商品規格(9厘米),最大殼長可達15厘米,養殖過程中分泌強大的足絲,有利于籠養,溫度適應范圍比海灣扇貝略窄,在4℃~29℃之間。紫扇貝的殼寬較大,閉殼肌肥大,出肉率高,且味道鮮美,殼形優美,因此紫扇貝加工產品在美國和歐洲深受歡迎,是世界上公認的優良養殖種類,目前在智利和秘魯已開展大規模的人工養殖研究,產量達到近3萬噸。紫扇貝和海灣扇貝一樣,都是屬于Argopecten屬的快速生長種類,但紫扇貝個體較大,商品價值高。同時,由于紫扇貝和海灣扇貝同屬于Argopecten屬,種間雜交成功的可能性比較大。因此,用紫扇貝與海灣扇貝進行種間雜交以對海灣扇貝進行種質改良,將生長速度和殼色作為扇貝新品種選育的主要目標性狀,選育出生長速度快、貝柱出肉率高、殼色好的扇貝新品種。

扇貝“渤海紅”新品種對實現海水養殖良種化,推動水產養殖業持續、穩定、健康發展具有重要促進作用,豐富了我國扇貝的品種資源,提高了扇貝對不同養殖環境的適應性,對我國商品扇貝的更新換代具重要意義。

1.品種特征

(1)外部形態特征:貝殼扇形,養殖當年殼長69.7±2.9毫米,殼長/殼高為1.06±0.03,殼寬/殼高為0.41±0.02;殼較薄,殼色呈兩個親本的中間色紫紅色,左、右殼較突出,殼表放射肋17~18條,肋較寬而高起,肋上無棘;生長紋較明顯,中頂;前耳大,后耳小。

.jpg)

圖1 扇貝“渤海紅”外部形態

(2)內部構造特征:外套膜上有觸手和外套眼,鰓瓣狀,閉殼肌發達且前后閉殼肌融合,性腺位于腹緣,分為明顯的精區和卵區,精區成熟時為乳白色,卵區成熟時為橘紅色,腸粗大。

.jpg)

圖2 扇貝“渤海紅”內部形態

2.優良性狀

在相同養殖條件下,與普通海灣扇貝相比,1齡貝平均體重和閉殼肌重分別提高37.0%以上和49.0%以上。經農業部水產種質與漁業環境質量監督測試中心(青島)測試,扇貝“渤海紅”在2014年12月初殼高為64.2±2.8 毫米,殼長68.0±2.6毫米,體重45.3±5.6克,軟體重16.6±2.7克,放射肋17~18條。同期的普通海灣扇貝殼高55.8±4.7 毫米,殼長58.2±4.8毫米,體重34.0±7.6克,軟體重15.1±3.7克,放射肋17~18條。

二、人工繁殖技術

(一)親本選擇與培育

1.親貝來源 扇貝“渤海紅”親貝為經選育性狀優良、遺傳穩定的群體,保存在特定的良種保持基地。

2.親貝培育方法

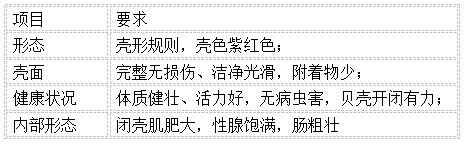

(1)親貝選擇:選擇殼色紫紅色、殼高≥ 62.0 毫米,濕重≥38克的個體為核心群,核心群體數量2000以上。感官應符合表1要求。

表1 親貝的感官要求

(2)蓄養方式:親貝經洗刷,除去污物和附著物后,采用網籠或浮動網箱蓄養。

(3)蓄養密度:80~100個/立方米。

(4)入池時間:在2月底到3月初,水溫6℃~8℃。

(5)親貝管理

換水倒池:15℃前每天倒池一次, 15℃~18℃早晚各換水一次,每次換水量1/2,每2日倒池1次,18℃以后,采用部分換水或流水的方法改善水質,每天換水3~4次,每次換1/3。

吸底:前期不吸底,停止倒池后每天吸污一次。

投餌:每2~3 小時投喂一次,以硅藻、金藻或扁藻等單胞藻為主,日投餌量為單胞藻餌料濃度(2~3)×104個/毫升(以金藻為例),餌料不足時亦可投螺旋藻粉、淀粉或酵母等代用餌料。

充氣:親貝培育期間宜采用連續充氣,以增加水體中的溶解氧,在20℃待產時停止充氣,避免早產。

水溫控制:親貝培育時,應以海上取貝時的水溫為基準,培育前期日升溫1℃,水溫達15℃~16℃時穩定2~3天,以后每天升溫0.5℃,20℃穩定數日,觀察性腺,決定采卵時間。

性腺發育觀察:定期觀察性腺肥滿度和顏色,檢查精、卵發育情況。當性腺特別飽滿,性腺指數達18%,性腺表面的黑膜基本消失,卵巢呈暗粉紅色,精巢呈乳白色時,即可準備采卵。

(二)人工繁殖

1.催產

(1)親貝消毒:用10毫克/升高錳酸鉀溶液清刷貝殼表面,用砂濾海水沖洗。

(2)誘導產卵:將親貝陰干20~30分鐘后,放于23℃的過濾海水中產卵排精,采卵密度達到30~50粒/毫升后將親貝移入其他池繼續排放。

(3)受精:產卵排精后鏡檢,每個卵子周圍有5~6個精子為宜。

2.孵化 受精卵在23℃孵化。

(1)孵化池:15~20 米2室內水泥池,水深1.2~1.4米。

(2)密度:30~50個受精卵/毫升。

(3)水環境條件:水源干凈無工農業污染,pH7.5~8.6,鹽度25~31,水溫23℃。

(三)苗種培育

1.幼蟲培育

(1)選優培育:受精后20~24小時受精卵孵化至D形,用300目的篩網通過拖網或虹吸方將健康的D形幼蟲移入培育池中,進行幼蟲培育。

培育池用15~20 米2室內水泥池,水深1.2~1.4米。水源干凈無工農業污染,pH7.5~8.6,鹽度25~31,水溫23℃。密度以10~15個/毫升為宜。

(2)日常管理:受精卵發育至D形幼蟲后,即可投喂金藻等微藻,濃度約5萬~10萬細胞/毫升;隨著幼蟲生長,可增加投喂角毛藻、扁藻和小新月菱形藻等餌料,混合投喂,勤投少投。

每天早晚換水各一次,每次換水1/2,每兩天倒池一次。 連續微量充氣。

(3)附著變態

附著基制作:由直徑為0.3厘米的棕繩編成棕簾(規格約長50厘米×寬40厘米)或15厘米×60厘米(或40厘米×70厘米)的聚乙烯網片制成附著基。

附著基處理:反復沖洗后,用0.5‰~1‰的氫氧化鈉溶液或2‰的漂白粉溶液浸泡24小時,再用砂濾海水沖洗干凈待用。

附著基投放:直徑為0.3厘米細棕繩附著基,投放量為800~1000米;15厘米×60厘米的聚乙烯網片每立方米水體35~50網片。

采苗時間:眼點幼蟲平均殼長達190~200微米,眼點幼蟲達40%左右,便可投放附著基。

變態:顯微鏡下觀察,稚貝長出次生殼后即完成變態。

2.稚貝培育

(1)培育池:15~20 米2室內水泥池,水深1.2~1.4米。

(2)水環境:水源干凈無工農業污染,pH7.5~8.6,鹽度25~31。

(3)日常管理:日投喂單胞藻餌料,金藻、角毛藻和三角褐指藻等為(2~3)×105個/毫升·天,扁藻1×105個/毫升·天。

每天早晚換水各一次,每次換水1/2,每兩天倒池一次。 連續微量充氣。

3.稚貝的中間培育 稚貝在培育池中經過6~10天培育,殼高達到350~500微米時,便可裝入80目的網袋,移到對蝦養成池或海上繼續養育,直到培育成商品苗(殼高0.5厘米)。

(1)選擇良好的蝦池或保苗海區:蝦池應為砂質底,無淡水注入,無大型雜藻,水深1.5~2米。海區應風浪平靜、透明度大、流速緩慢、餌料豐富的內灣。

(2)保苗管理:蝦池應提前先清池,然后進水施肥,接種單胞藻類,待餌料密度提高后移入稚貝。可采用張網式結構,去除網袋,有利于水交換,稚貝生長快。稚貝長到5毫米時可從采苗器上脫離,裝入40目網袋并移入海區繼續保苗。

(3)海區保苗:根據稚貝的大小及時更換30目、18目網袋并降低保苗密度,大約每3周更換一次網袋。稚貝長到15~20毫米時,可移入孔徑為8毫米的暫養籠繼續保苗,至25毫米。

4. 商品苗種

(1)規格與要求:苗種規格殼高0.5厘米以上(含0.5厘米),要求健壯,活力強,大小均勻,畸形個體不超過1%。

(2)檢驗規則:組批規則,以一次交貨為一批。從保苗池塘或海區的不同位置隨機抽取4~5個保苗袋,每袋計量總數以計算每袋的平均數量,以此估算本批苗種的總數量。

三、健康養殖技術

(一)主要養殖方式和配套技術

主要采用筏式養殖,適用于大潮低平潮時水深4~10米以深近海養殖區;風浪、潮流適中。

1. 養殖設施及設置 浮筏由聚乙烯繩索、浮球和固定纜繩的樁組成。筏架一般長100米,筏架間寬10~20米。每隔4米掛一個浮球,每100厘米掛一個網籠;每個網籠10~12層,底盤直徑30厘米,網孔2厘米。

2. 養殖密度 網籠每層放置25~30個苗種,每畝水面可養10~15萬苗種。

3.管理 定期清除肉食性腹足類及甲殼類;洗刷清除附著生物等;在高溫或附著生物大量繁殖季節,適當加深吊養水層;臺風來臨前,做好加固、轉移等工作;隨著扇貝的生長,附著和固著生物的增生,水流交換不好,因此,應及時做好更換籠網的工作。

4.收獲 當年11~12月,殼高≥5.5厘米即可收獲上市。

(二)主要病害防治方法

1. 主要病害

(1)性腺萎縮癥

病原:病毒樣顆粒,該顆粒近球形,無囊膜,直徑50~80納米。包涵體通常位于細胞核附近,為球形、橢球形或腎形結構,大小不一(最大者長徑約9微米,短徑約8微米)。

主要癥狀:患病軟體部消瘦,無光澤,性腺嚴重萎縮。鰓蒼白色并有輕度糜爛。腸道內含物少,呈空或半空狀。生殖泡囊形態不規則,生殖細胞腫脹或萎縮,胞質少,未見卵黃積累;消化盲囊、鰓等器官組織也呈現明顯的病理學變化特征,主要表現為結構絮亂,細胞變形、甚至潰散。

流行情況:此病主要在春季發生在暫養親貝中,最終導致約1/3親貝死亡。

(2)外套膜糜爛病

病原:病毒、衣原體等病原微生物。成熟的病毒粒子近球形,直徑150~180納米,由外部囊膜和內部核衣殼組成。核衣殼直徑約120~130納米,結構均勻、電子密度高。

癥狀:主要表現為外套膜糜爛,軟件部消瘦;嚴重者,約2/3的外套膜潰爛成膠水狀;消化盲囊松軟,性腺萎縮,鰓灰白色并呈輕度糜爛狀,閉殼肌開合無力。

流行情況:此病癥于3月中旬發現于室內培育親貝(培養水溫13℃~14℃),4月下旬~5月初,海區暫養親貝中也出現。隨溫度升高,病癥越加嚴重并陸續出現死亡現象。親貝死亡率約為50%。

(3)病毒性扇貝幼蟲面盤解體病

病原:皰疹樣病毒。病毒呈六角形或近圓形,未成熟病毒顆粒直徑為84~90納米,病毒顆粒形態不一,有致密擬核型、中空型、十字型和雙環型。成熟病毒顆粒,由擬核、衣殼和囊膜所構成,顆粒直徑約120納米,有時在一個成熟病毒顆粒內,可看到有2個核衣殼顆粒,偶見具寬松囊膜顆粒直徑150~250納米。

癥狀:患病幼蟲喪失浮游能力,大批下沉,沉于池底的幼蟲纖毛仍在擺動,數小時后逐漸出現組織解離呈球、塊狀,靠近殼緣的面盤、口溝、肛門、足等部位的細胞或組織漸漸散落,游泳器官面盤解體,脫落下的纖毛或帶纖毛的組織靠纖毛的擺動在殼中或殼外轉動,患“面盤解體”病的幼蟲經過一段時間全部死亡。

流行情況:在人工育苗時,3月末4月初選育后5~7天開始發病,培育水溫22℃~24℃。死亡率約100%。病毒的傳播途徑包括垂直傳遞和水平傳播。

(4)衣原體寄生病

病原:類衣原體(CLO)。其包涵體為圓形及不規則形狀,大小約9微米×7微米,HE染色呈藍色。包涵體發育至晚期破裂,宿主細胞崩解,類衣原體逸出。超微結構觀察顯示,包涵體內部含有大小不同的3種個體形態,即網狀體、原體和中間體。

癥狀:受感染個體生長緩慢,內臟干癟,易從附著基上脫落。在發病貝消化腺上皮細胞內可見嗜堿性的類衣原體包涵體。

流行情況:類衣原體可以感染海灣扇貝不同發育階段(幼貝、稚貝、成貝)的個體,但不同階段的貝體感染率與死亡率差異較大,幼體組感染率和死亡率分別達80%和90%以上;稚貝組分別達50%和70%左右;成貝組的感染率達50%以上,但不能導致成貝宿主的大量死亡。

(5)扇貝類立克次體病

病原:類立克次體(RLO)。形態多樣性,呈革蘭氏陰性菌樣特征,形態如有立克次體特異的細胞壁及類核區,在細胞質內形成膜包的內吞性的液包體,在外套膜組織和消化腺組織上皮細胞中形成包涵體或散落、游離于多種組織細胞的細胞質中,其包涵體由一單層膜包被,形狀有球形、橢圓形和棒狀,大小一般為(12.3~18.1)微米×(7.7~9.3)微米。H.E染色,包涵體被染成紫紅色,包涵體內含有許多嗜伊紅顆粒,Feulgen染色呈陽性。

主要癥狀:病貝外殼上附著生物和污物較多,色澤略深;外套膜收縮,外套膜失去光澤;瀕死貝外套膜萎縮、脫落;鰓絲灰暗,有污物黏附;閉殼肌無力,呈灰白色,微張著口;內臟團外觀上無明顯特征。顯微觀察顯示,在發病貝的鰓、外套膜、消化腸管等上皮組織細胞中可發現大量感染的RLO包涵體,感染嚴重區域往往伴有組織細胞的壞死和細胞溶解后形成的空洞。

流行情況:該病與溫度脅迫有較大關系。扇貝主要死亡在低溫期幼貝階段,2O℃以下的溫度可能是養殖扇貝幼貝嚴重而主要的環境脅迫因素。扇貝的死亡高峰在6月,累積死亡率約為6O%。

(6)扇貝幼體期流行性弧菌病

病原:需鈉弧菌(Vibrio natriegen)、鰻弧菌(V. anguillarum)、溶藻弧菌(V. alginolyticus)、副溶血弧菌(V. parahaemolyticus)、黑美人弧菌(V. nigripulchritudo)和鰻弧菌Ⅱ型(V. anguillarum Ⅱ)等。

主要癥狀:患病幼體發病初期游動加劇,多浮于水表面,數小時后大量下沉。鏡檢多數幼體空胃、面盤腫脹、伸縮力逐漸喪失,有的幼體面盤纖毛部分脫落,甚至整塊脫落。幼蟲體內可見弧菌。

流行情況:起初多發生在第1批幼體孵出后的第7~8天,或投附著基后的2~3天。病變發生后,若繼續用原來的親貝產卵孵化,以后批次的幼體發病期會逐次提早,甚至孵化出后第2~3天就發病下沉。

(7)哈氏弧菌病

病原:哈氏弧菌。

主要癥狀:外套膜不同程度地收縮,重者成片脫落;鰓呈橘紅色,重者鰓絲糜爛;腸管空,有的個體消化盲囊腫脹。

流行情況:高溫季節發病,病死率近50%。

(8)扇貝漂浮弧菌病

病原:漂浮弧菌。

主要癥狀:病貝腸道及腎腫脹、生殖腺及外套膜萎縮、殼內面變黑。

流行情況:感染育苗期親貝,使親貝產卵質量及出苗率降低,危害嚴重。

(9)扇貝豆蟹病

病原:豆蟹。

主要癥狀:豆蟹寄生在扇貝的外套腔中,能奪取食物,妨礙攝食,對扇貝的鰓有一定損傷,并使觸須發生潰瘍,是扇貝身體瘦弱。

流行情況:對扇貝一部都會直接致死,但能是扇貝身體瘦弱,在扇貝海上養殖全過程中寄生率可高達60%以上。

(10)扇貝幼蟲離壺菌病

病原:動腐離壺菌。該菌菌絲在扇貝幼蟲體內彎曲生長,有少數分枝。繁殖時菌絲末端膨大,形成游動孢子囊,囊內的游動孢子形成后,囊上再生出排放管,伸到幼蟲體外。從排放管放出的游動孢子在水中作短時間游動后,再去感染其他幼蟲。

主要癥狀:患病幼體停止生長和活動,很快死亡。鏡檢患病幼體體內可見彎曲生長的菌絲體,有時還可見到菌絲末端膨大的含有游動孢子的孢子囊。

流行情況:此病在扇貝幼蟲的各個時期均可發生,且往往引起幼蟲的大批死亡。

2.防治方法

(1)扇貝育苗期病害防治措施

①育苗生產前對育苗設施及用具嚴格消毒,各培育池用具不混用。

②對育苗用水進行過濾,臭氧或紫外線消毒。

③親貝入池前要嚴格洗刷、挑選、消毒,暫養、促熟期間每日檢查,發現病、死貝及時檢出。

④親貝暫養、促熟期間投喂優質餌料,滿足積溫要求,保證卵質優良。

⑤孵化后進行選優培育。

⑥育苗期間定時檢測水質,保證水質清新。

⑦每天定時鏡檢幼體2次以上,發現細菌、真菌等感染跡象,及時使用抗生素或抗真菌藥物控制。

⑧發生大量死亡的培育池,應先對死亡幼體及池水進行消毒處理后再棄掉,以免疾病傳播。

⑨附著基投放前嚴格消毒。

(2)扇貝養成期病害防控措施

①養殖前對養殖海域進行全面調查和養殖容量評估。

②加強日常管理,發現病、死貝及時檢出并帶到岸上進行無害化處理,以免疾病傳播。

③進行多品種生態養殖。

中國鰻魚網報道

_副本(12).jpg)

中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。