林烈堂先生(2015年2月5日)接受邱宏茂先生帶領的高雄市小港高中學生采訪,林烈堂先生對魚苗養殖過程做了詳盡的敘述,且點出了數個魚苗繁殖的關鍵點,盼對入門之魚苗業者能有所幫助。林烈堂先生承先啟后,無私的將前人水產養殖智慧傳承給下一代。

林烈堂接受小港高中學生專訪

虱目魚養殖發展史

臺灣的水產養殖最早是由虱目魚開始的,這是從荷蘭人殖民臺灣帶來的產業,當時是公元1624年,荷蘭人占領臺江內海(今臺南安平)后又占據整個臺灣,以賺錢為目的,用布向原住民(如西拉雅族)交換土地,從赤崁樓開始發展在臺灣的農業及漁業。

那時在臺的漢人很少,荷蘭人便引進許多大陸的勞工來臺砍伐森林,準備進行耕田。可是當地沒有人會耕種,只好又從大陸帶來農民,由政府發放種子及牛只供耕作。欠缺的資金,就從平埔族身上征收,一年需繳交兩張鹿皮作為稅金。

后來臺灣民眾開始發展養殖,荷蘭政府為了經濟利益,連在池塘里養的魚也要收稅。就當時的技術來說,只能夠仰賴海里的魚苗。

公元1662年,鄭成功花了約半年的時間將荷蘭人驅逐。鄭成功的部隊及眷屬,數量約略是25000人,在糧食缺乏的情況下,養殖虱目魚對當代的環境是極佳的食物來源,于是由鄭成功的部屬來推廣。

后來人口逐漸增加,大陸漢族移民來臺,帶來了大陸人口中的“四大家魚”。(四大家魚是草魚、大頭鰱、白鰱及鯁魚,雖然最近因臺灣養殖業發達而逐漸沒落,但若從當年開始計算,迄今起碼有將近三百年的歷史)。

1895年日據時期,當時日本有位人類學家,調查了臺灣的原住民和居民,又進一步了解臺灣的歷史,寫了一篇文章,描述臺灣1895至1897年的產業結構,內容十分詳盡,其中描述到臺灣在當年已經有4068.3甲的虱目魚養殖池,年產量22054458斤(筆者注:本文中的斤均指臺斤,為600克),這是從清朝所留存下來的。根據《臺灣踏查日記》,草魚的養殖面積是1116.64公頃,產量是2435500斤;鮘鮘魚(即鯉魚)的養殖面積176.91公頃,產量1121970斤。

1918年日本政府在臺南上鯤身附近成立水產試驗所,要研究蝦和虱目魚養殖和繁殖,因為虱目魚不耐寒,時常被凍死,曾經到烏山頭水庫做越冬。臺灣光復后研究繼續進行,1969年成立水產試驗所東港分所,做為研究對蝦和海水魚種苗中心,有大型水泥池培養虱目魚種魚,也曾經在臺灣南部東面的南仁灣海面上設定置網,在陸地上設大型圓形水泥池和宿舍,以便捕捉野生種魚做為試驗材料,曾經捕獲到野生虱目魚。在研究過程中,不管臺南分所或臺東分所,都非常積極的想要突破技術繁殖虱目魚苗,很可惜一直都沒辦法達成。

各國投入重金研究虱目魚

虱目魚種魚池

公元1945年,臺灣的養殖面積已經增加至約1.6萬公頃,成長將近四倍。然而菲律賓的養殖面積有10多萬公頃;印尼則有3多萬公頃。顯示出虱目魚養殖在東南亞是最重要的產業。

那個年代發展養殖所面臨的困難是野生的虱目魚苗來源及數量極不穩定,臺灣一年最多只能捕撈到約7、8千萬尾,但需求量卻是幾近于兩倍的1.6億尾。為了解決這項大問題,政府與民間都積極想要做出人工繁殖的虱目魚苗。

盡管需求如此龐大,但虱目魚苗還是只能仰賴海中捕撈。臺灣、菲律賓、印尼供應嚴重不足,于是東南亞積極想研發出人工繁殖,以應付那時數量極為龐大的需求。后來連美國和法國也發現這個商機,跟著想要研發出此種技術,于是合作成立了繁殖試驗所。

虱目魚真正人工繁殖最早成功的是由聯合國農糧署出資,設在菲律賓的——東南亞漁業研究中心水產養殖部(SEAFDEC),當時在那里聚集了世界各國頂尖的魚類研究人才包括美國、加拿大、日本、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼及中華民國等國家,動員了許多的人力及財力,約七百多位的工作人員。為了繁殖研究,他們每年從海上捕撈每尾5公斤至20公斤的虱目魚,數量約是300多尾,但都在抓到后很快就死亡,為了做研究,每一年要用掉三、四百尾的種魚。

公元1977年,試驗所里的日本及加拿大科學家研究出方法,終于成功孵化,但魚苗壽命只有三天,還是差了最后一步。后來翌年,他們邀請了當時水產試驗所東港分所的廖一久分所長一同參與研究,廖分所長帶領東港水試所的人員前去支援,待了近一個月后準備要回臺灣的前一天,抓到了種魚2♂1♀,立即開始施打賀爾蒙催熟,進行人工采卵授精,孵化出來養成2859尾的魚苗。這是官方史上第一次成功以人工授精孵化出魚苗的事件,難能可貴。隔年,同一個場所臺大的郭欽明教授成功孵化養成1500多尾魚苗。

終于出現令人驚艷的成果

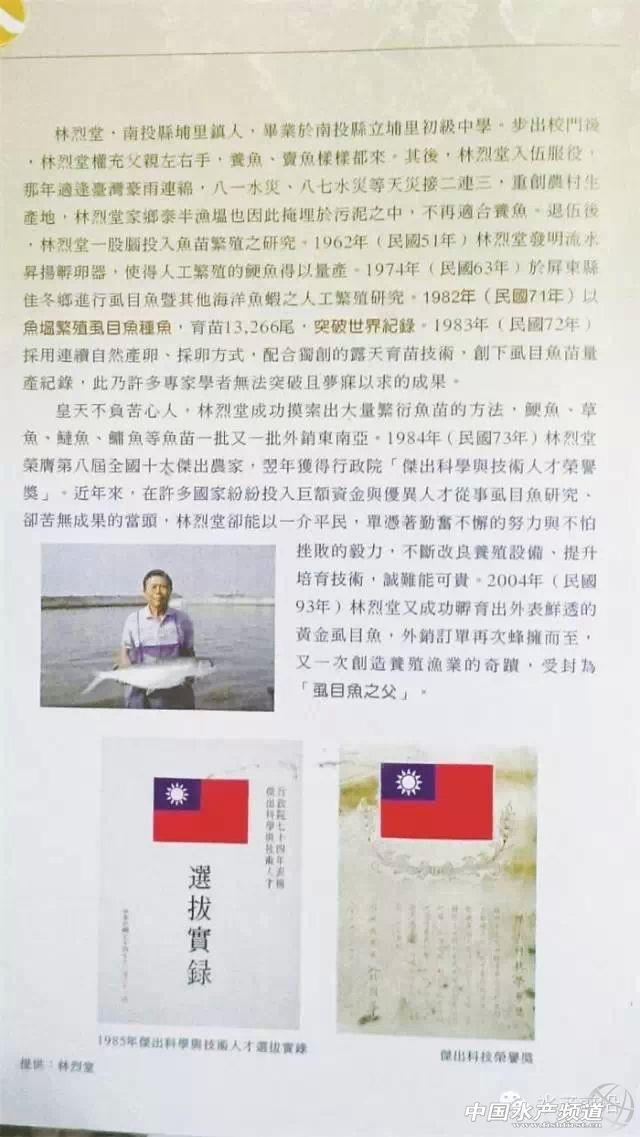

右為林烈堂

就在世界各國紛紛投入研究虱目魚繁殖的同時,臺灣民間方面也不落人后,從1974年起,許多人都想要突破虱目魚繁殖,同時也涉獵海水魚的研究。到了1980年,林烈堂開始利用賀爾蒙來進行“催熟”,利用這種方式,盡管有受精,結果孵化失敗。1982年,才終于成功,當時孵化的魚苗由于數量眾多,稱為魚花。過了三個禮拜養成功魚苗數量是13266尾,創下世界繁殖虱目魚苗最高記錄。

林烈堂先生花了九年才研究出的成果,實在不簡單。在這之前,林邊的曾雷強和蕭世民先生也獲得成功(1979年),孵化了約130多尾,養成的有30多尾。

而在菲律賓的國際試驗所,僅僅孵化成功5次,養成魚苗不多,后來就再也沒有成功的例子。

1982年,林烈堂先生利用魚塭養殖首度做出了13236條魚苗之后的隔年,林烈堂先生池塘中養殖的種魚已經能夠自然產卵,這是國際史上第一次,以人養殖的種魚能夠自然產卵的全球首例。

1984年,林烈堂先生養殖的種魚自然產卵,已經算是成功穩定了,當時他們魚苗生產有5、6百萬尾供應業者養殖。而1985年,他們的魚苗產量更是增加到兩三千萬尾。從最初的失敗至量產成功,非常難得,國際學者們十分敬佩臺灣究竟是如何研發出這樣優秀的技術。

1985年4月22-24日東港水試所舉辦了國際虱目魚繁殖及養殖研討會,邀請許多國內外學者探討虱目魚種魚究竟要如何培養等等的問題。當他們得知臺灣的民間業者能夠在一天內就產出約2千萬顆的受精魚卵,都大感驚訝。當他們還在研究如何讓受精卵成功孵化的當下,臺灣早已進步到成功量產,在當時的國際水產養殖界這著實造成了不小的轟動。

在國際研討會后,許多學者紛紛到林烈堂先生養殖的地方進行實地探究,看見那么多的受精魚卵和成長中的魚苗,還是覺得不可思議。

荷爾蒙技術及發明孵化器

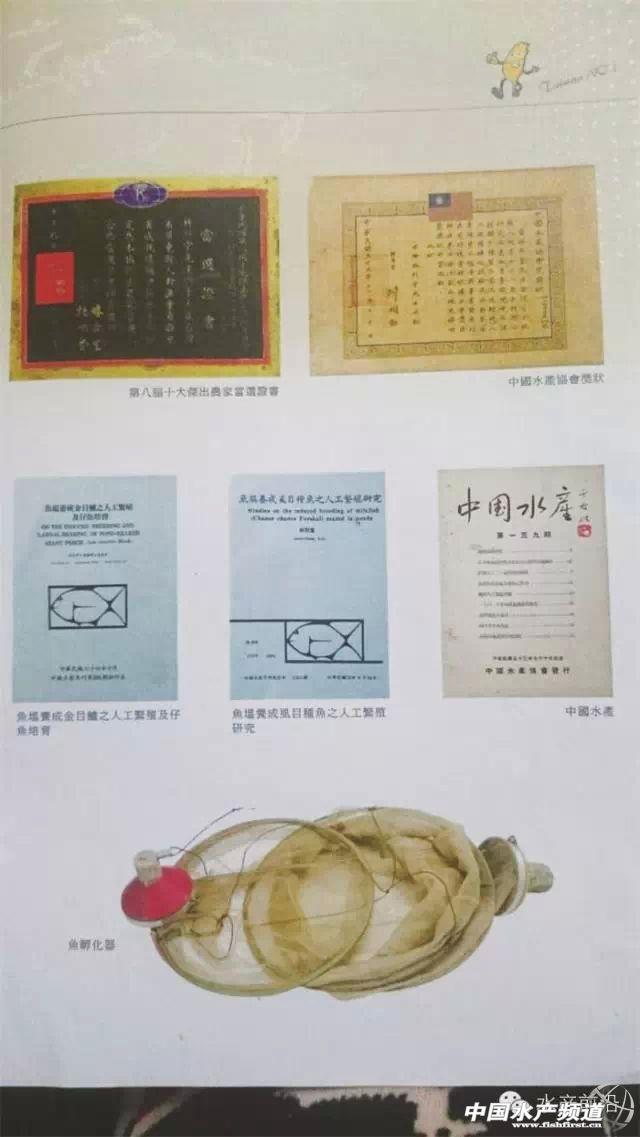

林烈堂早期發表的文獻及親自研發的孵化器圖片

人類最早繁殖不容易產卵的魚類是受到1934年巴西兩位醫生發現“腦下腺賀爾蒙”所啟發,這項發現,對近代的人類醫學及農漁牧產業發展有著深遠的影響。至于將腦下腺賀爾蒙打進魚類這項技術,則是在1944年,日本理學博士川村智治郎將青蛙的腦下腺取出,將其置入泥鰍的體內,讓泥鰍能夠自然產卵、受精。

國史館的刊物

1950年代,所有和漁業有關的人才都在積極研究魚類繁殖,1962年,東京水產大學農學博士稻葉傳三郎博士來臺教導水產試驗所竹北分所如何將腦下腺賀爾蒙打入草鰱魚中,在1963年繁殖成功。同年1963年林紹文博士指導臺南分所取腦下腺,注射大頭鰱及白鰱成功,這是臺灣魚類繁殖史上很重要的一環。而中國大陸廣東省水產研究所的魚類繁殖專家鍾麟先生也在1958年研究四大家魚的鰱、鳙魚苗人工繁殖成功。他在1958年創造了“生態生理催產法”,在世界上首次實現池養家魚全人工繁殖,結束了中國淡水養魚依賴從江河捕撈天然魚苗的歷史。

1962年7月24日凱蒂臺風天,外頭下著大雨,臺南水試所的研究人員黃丁郎先生等在高雄阿公店水庫上游的蓬萊溪發現了草、鰱魚產卵場,撈取到尚未孵化的魚卵。同一時間,林烈堂在南投埔里老家的魚池,做鯁魚等四大家魚的自然產卵試驗,并捕捉到2尾已排卵的鯁魚,進行人工采卵、授精。

“初期的卵細胞分裂發育都正常,放在靜止的布斗水中,經過一個晚上,第二天都變成白霧的死卵。”林烈堂這才領悟到要設計出流動水的孵化器。

1962年12月終于研發出漏斗型的流水升揚孵卵器,并在隔年應用在鯁魚繁殖研究上。1963年林烈堂注射鯁魚賀爾蒙12次試驗中,3次人工采卵成功,2次種魚在池中自行交配產卵,創下魚苗量產的基礎。

在1986年,林烈堂先生已經將繁殖虱目魚的一套機制完整地建立起來,臺灣虱目魚苗產出的數量有上億,不僅可以滿足國內的需求,還能夠外銷到印尼、菲律賓,直到2002年印尼也量產虱目魚苗成功。

在這之后,臺灣養殖虱目魚的技術有了改變。原本粗放的方式(每公頃約一萬尾),進步到較為精致(每公頃約六萬尾)。

后來虱目魚開始生產過剩,導致變成養虱目魚不賺錢。為了因應這個趨勢,加上那時蝦類繁殖成功,許多人都開始改養草蝦,賺了很多錢。1987年,草蝦出現嚴重病變,草蝦養殖變得很困難,損失慘重。后來林烈堂先生發現將蝦和虱目魚養在一起,可以成功。這就是所謂的“生態養殖”。

顯微鏡是最好的老師

林烈堂先生在水產繁養殖這方面已經有超過60年的經歷。“種魚要如何在池塘里邊產卵,有很多要克服的困難,例如水質、溫度、泥土、水的溶氧度要多少,都有一個正確的數字。而孵化出的仔魚,要吃什么餌料才能夠存活,這是很重要的問題。”林烈堂說。

“而在養育卵的露天池塘,必須要注意不能直接照射日光,因為魚苗若是遭受紫外線的照射,很容易就死亡,所以要蓋“黑網”來避免這種情況的發生。象是石斑、龍膽也是這個方法。另外還有一個原因,是水池里面的藻類生長,也是由這黑網來進行控制。例如說養魚苗的池子,必須要避免變成褐色的硅藻,不然魚苗極容易死亡。而這個技術,早在1963年就研發出來。”

林烈堂對虱目魚每天的日常打理更是了如指掌。從清晨起床后,就要記錄空氣及水的溫度,喂食種魚,中午休息,下午則是觀察水質及溶氧的變化,都是很重要且不可馬虎的環節。半夜時還要起來看水車的運轉有沒有正常,且若有魚產卵了,他們就必須要下網撈起來,若是在冬天,可真是十分寒冷。

林烈堂先生說,他的學歷雖然只有初中畢業,然而許多發展成功的民間業者學歷也不是很高,但他們的實地研究打了非常好的基礎。他們就是在基層,魚苗要吃什么?水的顏色該怎么樣?他們通通都了解,在技術這個層面,占了十分龐大的優勢。林烈堂先生還有提到一點,做水產的,顯微鏡是很重要的東西,要有觀察的技術,只要用顯微鏡一看,水里邊的藻類都可以看得很清楚,如果沒有顯微鏡,要如何看清對于魚來說最重要的水里面到底有什么?“顯微鏡是最好的老師。”林烈堂說。

和一般人朝九晚五的上班時間不同,林烈堂先生一天起碼會花上十小時以上來照料這些魚兒們,十分辛苦。“就是要靠自己賺錢,研究新的東西,可以賣才有錢賺。”林烈堂說。

“研究就是無止境的東西,不管年齡是大是小,還是要繼續下去。就算是現在,依舊有三個項目還在持續努力中。”林烈堂向前來采訪的學生表示,如果想要從事這行業,首先要參考前人研究出的重要資料,來當作指導用的方針。文獻一定要看,且不能只是看結果,還要仔細看過程,才會知道哪些細節要注意。接下來必須建立自己的學術地位,研究的過程和結果一定要詳細記錄下來,最好是發表在有關刊物,才能夠確立文獻紀錄的價值。還有一點就是要培養出個人的興趣,有沒有那個“野心”去實踐,因為在研究過程中,若目的達到了,獲得成就感及榮譽感,才能夠繼續下去。

林烈堂先生這樣的理念令人贊賞,若是能夠發揚光大,或許臺灣將會再次出現水產養殖成功的奇跡。

中國鰻魚網報道

中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。